赤日炎炎的时节,北京人纷纷乘车或驾车外出避暑,除了承德和北戴河这些传统的旅游胜地外,京郊一些坐拥深山古潭的景点也都人满为患……这在一百年前是不可想象的事情,因为那时由于交通不便,景点稀少,加上普通百姓生活拮据,出游避暑对于绝大多数北京人是个不存在的词汇。就连那些比较富裕的在京外国人,可选择的地点也少之又少。笔者查询一些相关的回忆录,发现一到七八月间,他们大约会去往一个共同的地方——西山碧云寺。

周怀民 《碧云寺》

外国人笔下的北京之热

百年前,老北京的城市绿化几近于无,除了一些特殊家庭能买得起天然冰室内降温外,大多数家庭一到暑天只能生熬,那热起来真的是可以要人命的。

第二次鸦片战争后跟随英国使团入京的医生芮尼,在日记中为我们留下了大量对北京暑热的真实记录:7月2日起热浪迫得人喘不过气来,室内气温是华氏94度(摄氏34.5度),而室外在阳光下的温度竟高达华氏112度(摄氏44度)。7月6日他前往醇亲王府,但王府的屋子里同样酷热逼人,使人喘不过气,芮尼实在待不下去,便逃出王府回自己住的地方,在路途上,日头十分猛烈,照射下来的温度高达华氏113度(摄氏45度),所有拿扇的人都拼命地摇,以求一点凉快,从这一天起,他观察到京城里的发热病和神经痛症有所增加,有几个晚上天气热得使人不能入睡,在仅有的睡眠中,也并非睡得安宁。到了7月15日,高温依然没有消散的迹象。芮尼和一个叫邓特的朋友聊天,邓特在中国生活多年,在一些炎热的以火炉而著称的城市待过,但是他说自己从未经历过像北京这样热,热得夜里根本无法入睡,连续几天只能在天亮时稍微眯一会儿。连雀鸟都感受到这个高温,它们飞进院子里的篷席下栖息,而从它们张开嘴的神态,可知它们正在喘气。

对于北京酷热的原因,芮尼有个堪称奇特的观点:北京和元大都周围共有25英里的厚石墙,这无疑会增加暑气,而在今年特别热和特别干燥的情况下,自然是更令人难受了。

这种酷热到7月16日到达顶点,使馆内的很多人都出现了一些症状,有人感到高度的压迫感,有的人脑筋迟钝得近乎瘫痪,最严重的是由于胃液不足导致的肠胃疾病——直到下午一点半,一场特大的暴雨突然降下,足足下了一个小时,将暑热减轻了一些。但随后几天又是酷热迫人,连场大雨似乎对温度没有造成什么影响,即便是在完全遮蔽的地方,温度计仍然指着华氏94度,邓特实在忍无可忍,于7月19日离开北京回天津去了。而芮尼的日记则一直到8月12日才记载昨天晚上经过一场带雨和闪电的风暴后,温度在两小时内降至华氏75度(摄氏24度),北京终于迎来了清凉。

在英国驻华使馆参赞密福特于1865年7月份写给友人的书信里,我们同样可以看到对北京暑热的抱怨,北京变得让人难以忍受,阴凉处的温度计一直指着摄氏42度,这是三年来最高的温度。以至于他不得不带着几位朋友撤离充满灰尘、污秽不洁、炎热难当的北京城,前往被称之为华北的瑞士的北京西山,投奔一个有着罗曼蒂克的名字的碧色云彩的寺庙——碧云寺。

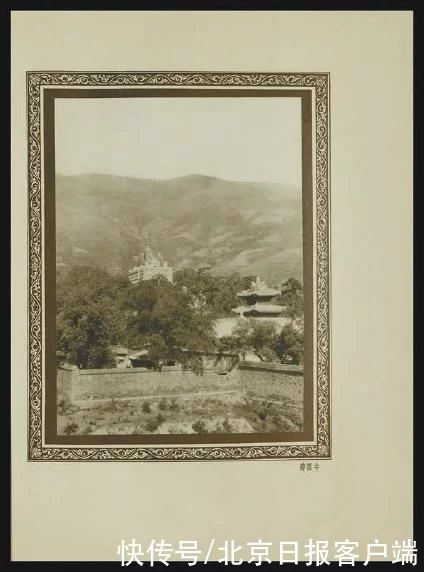

《燕京胜迹》碧云寺远景

实打实的避暑胜地

碧云寺始建于元代至顺二年(公元1331年),相传其地原为金章宗玩景楼旧址,最初名叫碧云庵,明代的宦官于经和魏忠贤曾先后加以扩建,到清乾隆十三年,新建了金刚宝座、罗汉堂和行宫,成为北京西山各寺庙中建筑、雕塑和文物保存最完整的一座。

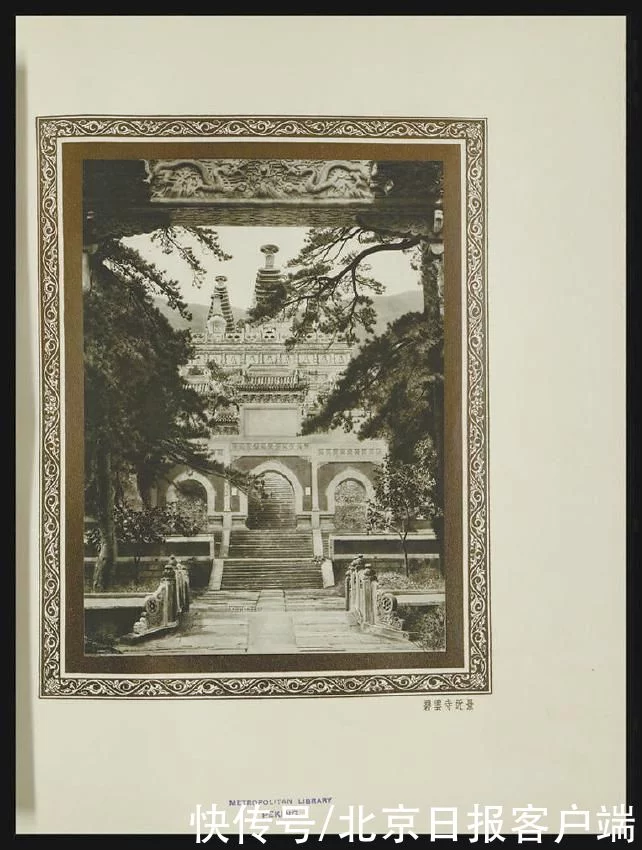

碧云寺金刚宝座塔

在清末,这里虽然缺乏维护,有所凋敝,但整体上依然完好。密福特初到这里时,为一个胜过一个的建筑殿堂感到惊讶,他在信中这样写道:每走一步都可以看见,黑白相间的大理石雕像和花瓶,黄铜雕刻的龙,刻画着帝王将相、各路神仙和神话中怪兽的高凸浮雕和下凹浮雕,刻在大理石上的铭文,木头上镶嵌着黄铜和镀金,件件精工细雕。密福特觉得金刚宝座建筑风格像是印度的(事实上这正是模仿乾隆十三年藏僧进献的印度须弥山金刚宝座模型打造的),站在那里俯瞰,可以见到北京的城墙和塔楼。

北京城外在碧云寺塔顶照出玉泉山一带(1879年左右拍摄,来自《北京和周边照片相册》)

密福特一行住在碧云寺的几座小房子里,他们在一个小亭子里吃饭,亭子的周围是池塘和假山,假山上长满了蕨类和苔藓,高大的树木遮阳生荫,左近岩石中有股清凉的泉水流入池塘,用来冰镇葡萄酒正合适。山上时而雷声大作,暴雨倾盆,十分凉爽,密福特等人每天可以在这里安睡到自然醒,吃完饭就骑马爬山,晚上回来喝茶抽烟,过得好不惬意。密福特在信里说:烈日炎炎的气候中,西山如同苏格兰的荒野,庙宇亭阁仿佛即将消融,化作蓓尔美尔街(英国伦敦的一条以众多的私人俱乐部著称的时尚街区)上林林总总的夜总会,此时淋漓酣畅地下了几场雨,多么令人欢畅啊!

1902年作为夫人跟随英国驻华公使沃尔特·玛丽爵士入京的苏珊·玛丽,同样对碧云寺留下了清凉解暑的好印象:巨大的银杏树老得看不出年龄,它可能是被闪电劈成了两半,然后就长出了两棵看似独立的树,更令人叫绝的是,在这两个半棵树中间又长了棵雪松和小的银杏树,而且枝繁叶茂,这出庭院的地上长满了蕨类植物,还有长春花,空气显得有些湿冷,院子里有两个水色发暗的小湖,湖上架着白玉桥。

正是由于碧云寺距离京城较近,而又位于西山花木环抱的清幽之地,所以逐渐成为了欧美人士竞相追捧的避暑胜地。1918 年以前,由于路况不佳,他们大多是乘马前往,在炎炎烈日下走上很久才能抵达,难免中暑。到了1918年7月,随着从北京城区经卢沟桥到西山各个景点的大马路竣工,可以同时通行马车和汽车,自此,从使馆区开车到西山的第一个村庄只要一小时十五分钟,大大方便了人们到西山游玩或住宿。从此,碧云寺更成为了外国人在京避暑度假的首选之地。

上个世纪20年代出版的《燕京胜迹》一书中的碧云寺近景

回望历史的风吹雨打

美国女摄影师多萝西·格雷在《穿过月洞门》一书中,为我们留下了1924年她去碧云寺避暑的详细记录:那是在山麓处,一个茂密的小树林中修建的一处楼阁,曾经是昔日的皇家寺庙,那象征皇权的明黄色瓦顶掩映在蓊郁的美景之中,一条上山的小径上,还整齐地树立着成排的杆子,那是从前皇帝前来祭拜之时,用来悬挂旗帜的。如今,这座楼阁上的漆已经变成了黯淡的蓝色、玫红色和金色,使人不由得怀想起它昔日那光彩亮丽的色泽。

在这座三面围墙,唯独有一面向山谷敞开怀抱的寺庙里,多萝西·格雷极目远眺,满眼尽是杜松和落叶松。但见清风阵阵,树影婆娑,那声音仿佛是一泓小溪流汩汩的流淌声,而在山下,有一汪宁静的池水,平滑如镜的水面上倒映着开满白花的洋槐树。一座大理石的拱桥,横跨在清澈的碧水之上,池水深处,成群的红鲤鱼悠然自得地游弋其中。山中偶尔也有会其他的声音传来,驴子的鸣叫、啄木鸟敲击枯树干的哒哒声,还有僧人们念经的声音,我们在那里悠闲地度过了很多时日,置身于酷暑和尘嚣之外,悠然自得。

在寺庙的内院里,一条开满牡丹花的小路边,多萝西·格雷和友人们在一棵大银杏树下摆上了餐桌。他们一边用餐,一边打量着那棵大银杏树,猜测它足有一百英尺高,长着酷似铁线蕨的叶子。身穿灰袍的僧人们悄悄地穿过院子,仿佛一些轻轻晃动的影子。在当时的西山,由于很多寺庙入不敷出,所以只得将场地租给城中的居民作为炎炎夏日的避暑之处以维持生计。多萝西·格雷了解到,这里作为避暑胜地,甚至比北戴河作为避暑胜地的历史还要久远。

依照日本学者中野江汉留下的一段史料,碧云寺在那之后不久被改建成了中法大学西山学院。这个寺院的空房以前曾是从北京前来避暑的西洋人的出租屋,包括两侧全部的庑屋在内,于今年春季加以重修,作为中法大学的教室。但是游人依然可以进去游览,中野江汉和朋友们在金刚宝座前的柏树下吃带来的便当,立于台上,在云霞之间遥望北京城,眼前可见玉泉山和昆明湖,亦可俯瞰西山景胜,此地风光绝佳,堪称西山第一。

如此美景,却禁不住历史的风吹雨打。1934年登上西山的美国著名学者刘易斯·查尔斯·阿灵顿发现,碧云寺已经是一座废弃的建筑,供奉的神像横七竖八地躺着,房顶也塌了,风雨刮在它们曾经美丽的琉璃外衣上,许多残片散落在玉米地里,虽然依然有一些出租供人消夏的房间,但当年的避暑胜地,已经盛况不再……

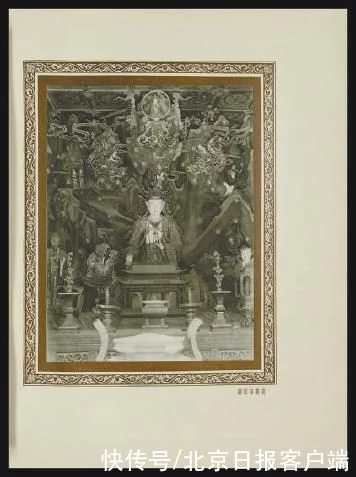

《燕京胜迹》碧云寺观音像

今天的碧云寺,已经是全国重点文物保护单位,接待着四面八方的游客,只是很少有人知道,这里是老北京最早的避暑山庄,百年前的人们,曾经沉浸于其清凉,百年后的我们,依旧可以陶醉于其古幽。